网友评论

董文广教授解答:胃间质瘤的诊断和治疗方法有哪些?

发表:董文广 发表时间:2025/1/8 16:34:06

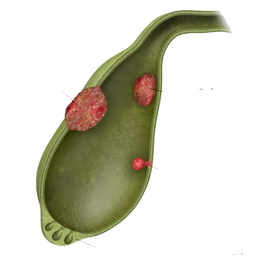

胃间质瘤(GISTs)是一种源自胃肠道的肿瘤,通常起源于胃的平滑肌或间质细胞。虽然胃间质瘤的发病率相对较低,但由于其独特的生物学特性和临床表现,早期诊断和治疗尤为重要。暨南大学附属深圳华侨医院肿瘤中心董文广教授在此为大家详细介绍了胃间质瘤的诊断和治疗方法,帮助大家更好地理解这一疾病。

一、胃间质瘤的诊断

胃间质瘤的诊断通常涉及多个方面,包括临床症状、影像学检查、病理学检查及分子生物学检测等。董文广教授指出,早期诊断对于患者的预后至关重要,以下几项诊断方法是常见的评估手段。

1. 临床症状

胃间质瘤的临床症状因肿瘤的大小、位置和生长方式而有所不同。早期可能没有明显症状,或仅表现为轻微的腹部不适。然而,随着肿瘤的增大,患者可能会出现以下症状:

上腹部不适或疼痛;

食欲减退、恶心、呕吐;

胃肠出血,如黑色大便或呕血;

肿块明显时,可能会感觉到腹部肿块。

2. 影像学检查

影像学检查是胃间质瘤诊断中的重要手段。常见的检查方法包括:

胃镜检查:通过胃镜可以直接观察胃内的肿瘤,部分肿瘤可能伴随溃疡或出血。

CT或MRI检查:CT扫描是评估胃间质瘤大小、形态及是否有转移的有效手段。MRI检查则对肿瘤与周围组织的关系有更好的显示。

超声内镜(EUS):超声内镜是一种结合内镜与超声检查的技术,可以帮助更精确地评估肿瘤的大小、层次结构及是否侵犯到周围的淋巴结。

3. 病理学检查

胃间质瘤的最终确诊依赖于病理学检查。通常通过胃镜下取活检组织进行病理学分析,观察肿瘤细胞的形态特征。胃间质瘤的典型病理表现为肿瘤细胞呈梭形或圆形,并且具有较高的细胞增殖指数。

4. 分子生物学检测

董文广教授强调,胃间质瘤的分子生物学特征是诊断的重要依据。大约80%的胃间质瘤存在KIT基因突变或PDGFRA基因突变,分子检测可以帮助确定肿瘤的类型,并为后续的靶向治疗提供重要线索。

二、胃间质瘤的治疗方法

胃间质瘤的治疗方法主要包括手术治疗、靶向治疗、以及在某些情况下的辅助治疗。治疗方案的选择通常根据肿瘤的大小、位置、分期以及患者的整体健康状况来制定。

1. 手术治疗

手术切除是胃间质瘤治疗的首选方法,尤其是对于局限性肿瘤,手术可以完全切除肿瘤,达到治愈的效果。董文广教授指出,手术时需要注意尽量保留胃的功能,同时避免术后出现并发症。对于肿瘤较大的患者,可能需要结合其他治疗方法,如靶向药物治疗来降低术后复发的风险。

2. 靶向治疗

对于术后复发或无法手术的胃间质瘤患者,靶向治疗是治疗的主要手段。靶向药物,如伊马替尼(Gleevec)和尼洛替尼(Tasigna),能够有效抑制KIT或PDGFRA突变引起的肿瘤生长。董文广教授指出,靶向治疗可以有效控制胃间质瘤的进展,提高患者的生存率。靶向治疗通常需要长期使用,患者需要在专业医生的指导下进行治疗,并定期复查。

3. 辅助治疗

对于一些高风险的胃间质瘤患者,尤其是手术切除后的患者,可能需要术后辅助治疗。辅助治疗可以包括靶向药物的应用,帮助预防复发。董文广教授强调,辅助治疗的决定通常基于肿瘤的分期、手术后的病理结果以及患者的整体健康状况。

4. 局部治疗

对于一些无法手术切除的胃间质瘤,或者存在转移的患者,局部治疗也可以作为治疗的补充手段。常见的局部治疗方法包括局部热疗、放疗或化疗等。虽然这些治疗方法在胃间质瘤中的应用较为有限,但在特定情况下也能够起到一定的疗效。

三、总结

胃间质瘤作为一种胃肠道间质来源的肿瘤,其早期诊断和治疗对于患者的预后至关重要。董文广教授总结道,胃间质瘤的诊断需要多种手段相结合,影像学检查和分子生物学检测尤为重要。治疗方法的选择则根据肿瘤的特性和患者的具体情况而定,手术治疗是首选,靶向治疗则为复发或无法手术的患者提供了新的治疗希望。

患者及家属在面对胃间质瘤时,应保持积极的治疗态度,并在专业医生的指导下选择合适的治疗方案。定期随访和复查,对于早期发现复发或转移,起到至关重要的作用。

通过董文广教授的详细讲解,本文帮助读者更好地理解了胃间质瘤的诊断流程和治疗方法,旨在提高公众对该疾病的认识,并为患者提供更好的治疗参考。

-

脑胶质瘤是由神经上皮胶质细胞和神经元细胞异常增殖而形成的肿瘤,也被称为神经上皮组织肿瘤,是颅内最常见的原发性恶性肿瘤,约占颅内肿瘤的40%~50%。

-

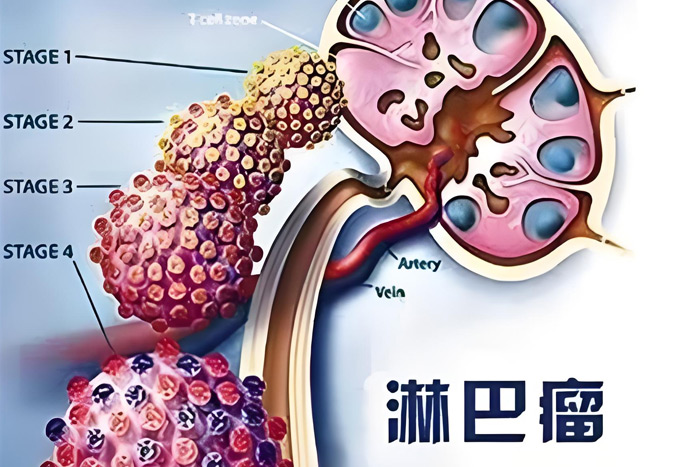

淋巴癌是源自淋巴系统的恶性肿瘤,常见于淋巴结、脾脏等器官,分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。其症状包括无痛性淋巴结肿大、发热、盗汗和体重减轻等

-

肾癌是源自肾脏的恶性肿瘤,常见于中老年人群。早期无明显症状,晚期可能表现为血尿、腰痛或腹部肿块。早期发现对改善预后至关重要,定期体检有助于早期诊断

-

肝癌是常见的消化系统恶性肿瘤,多与肝炎病毒感染、长期饮酒等有关。早期症状不明显,晚期可出现腹痛、黄疸等。治疗包括手术、介入治疗和靶向治疗,早期发现

-

胃癌是消化系统常见的恶性肿瘤,与饮食习惯、幽门螺杆菌感染等因素相关。早期症状隐匿,晚期可出现腹痛、食欲减退等。治疗方式包括手术、化疗和靶向治疗,早期诊断

-

咽喉癌是发生在咽部或喉部的恶性肿瘤,常与吸烟、饮酒等不良习惯有关。早期症状包括声音嘶哑、咽喉不适等。治疗方法包括手术、放疗和化疗

-

口腔癌是发生在口腔内的恶性肿瘤,常与吸烟、饮酒、嚼槟榔等习惯相关。早期症状包括口腔溃疡不愈、疼痛等。治疗方式包括手术、放疗和化疗,早期发现能显著改善预后

-

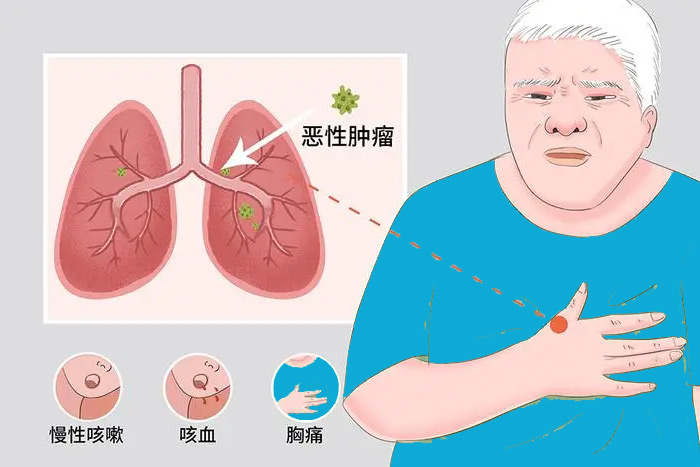

气管癌是发生在气管内壁的恶性肿瘤,主要与吸烟和环境污染有关。常见症状包括咳嗽、喘息、胸痛和血痰。治疗方法包括手术切除、放疗和化疗,早期诊断对于提高生存率至关重要

-

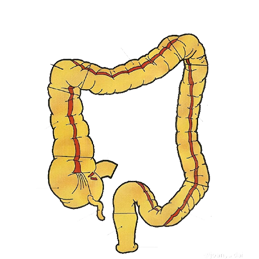

直肠癌是发生在直肠的恶性肿瘤,常见症状包括便血、腹痛和排便习惯改变。风险因素包括饮食不良、肥胖和家族史。治疗方法包括手术、放疗和化疗,早期发现有助于提高治愈率

-

胰腺癌被称为“癌中之王”,因其早期症状隐匿、确诊时多为晚期、治疗难度大而闻名。它的生存率较低,但早期发现和综合治疗能显著改善预后。了解胰腺癌的高危因素、症状以及治疗选择,对提高防治意识和生命质量至关重要。

-

食道癌是一种常见的消化道恶性肿瘤,多发生于40岁以上人群,其发病与不良饮食习惯、吸烟饮酒、慢性炎症等因素密切相关。早期症状隐匿,常表现为吞咽困难或异物感。通过早期筛查和科学治疗,患者的预后可显著改善。关注健康生活方式和定期体检,是预防和发现食道癌的关键。

-

胆囊癌是一种相对罕见但高度恶性的消化系统肿瘤,常见于中老年人群,女性发病率较高。其发生与慢性胆囊炎、胆结石、不健康饮食等因素密切相关。早期胆囊癌症状不明显,常被误认为胆囊炎或胆结石。通过定期体检、早期诊断和规范治疗,可显著提高患者的生存率和生活质量。

-

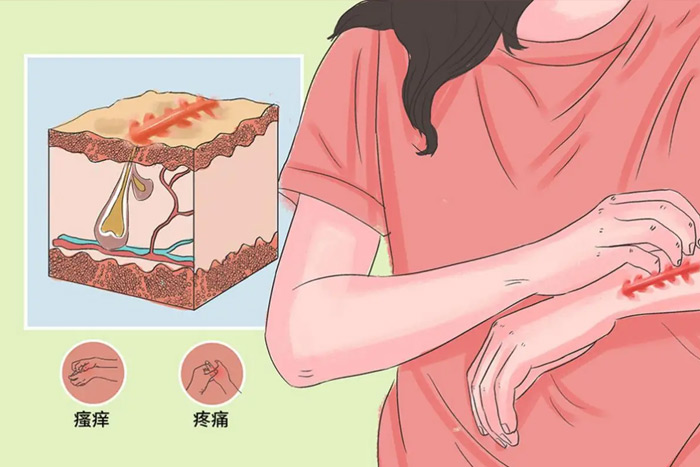

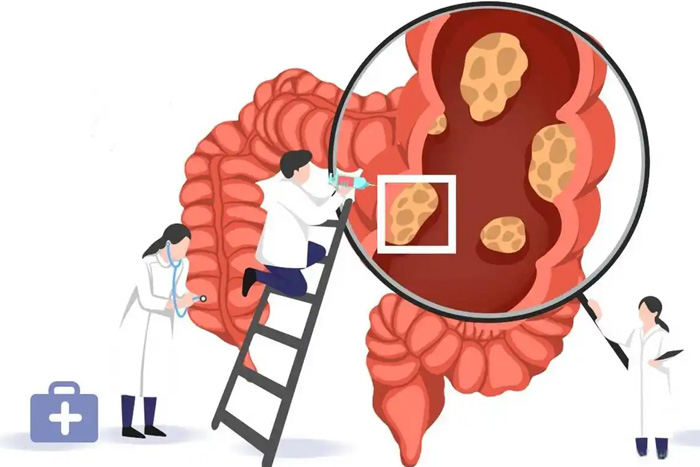

结肠癌是常见的消化道恶性肿瘤之一,多见于中老年人。其发病与高脂肪低纤维饮食、家族遗传史、慢性肠炎等因素密切相关。早期可能无明显症状,或表现为腹痛、便血、排便习惯改变等。通过健康饮食、适量运动和定期筛查,可以有效预防和早期发现结肠癌,提高治疗效果和生存率。

-

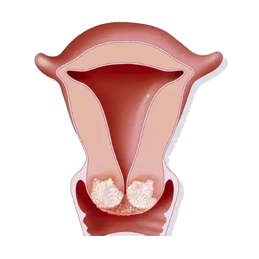

宫颈癌是女性常见的恶性肿瘤之一,多由持续感染高危型人乳头瘤病毒(HPV)引发,早期无明显症状,可能表现为异常阴道出血或分泌物增多。定期进行宫颈筛查(如TCT和HPV检测)是早期发现的关键。通过接种HPV疫苗和健康生活方式,可有效预防宫颈癌,早期诊断和规范治疗可显著改善预后。

-

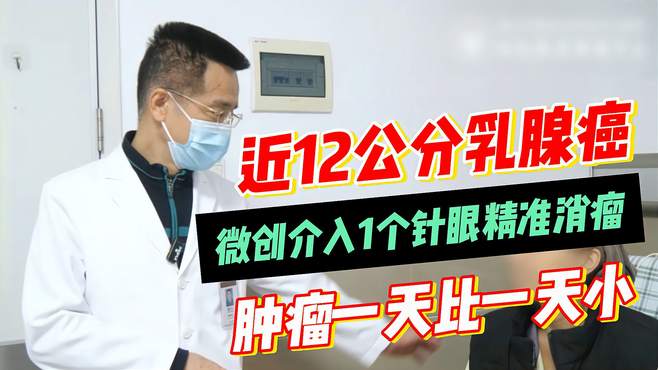

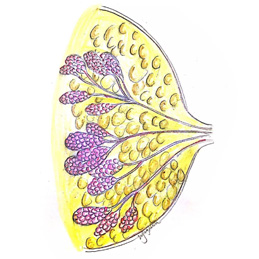

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一,早期可能无痛性肿块或乳房形状改变。常用治疗包括手术、化疗、放疗及内分泌治疗,早期诊断有助于提高治愈率

-

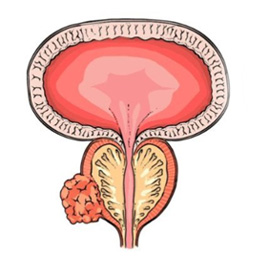

前列腺癌是发生在男性前列腺的常见恶性肿瘤,多见于中老年男性。其早期通常无明显症状,晚期可能引发排尿困难、尿血和骨痛等,早期发现和治疗能显著改善预后...

-

卵巢癌是女性生殖系统中最具威胁的恶性肿瘤之一,被称为“沉默的杀手”,因早期症状隐匿,常在晚期才被发现。其发病与遗传因素、家族史、激素水平等相关。常见症状包括腹胀、腹痛、不明原因体重变化等。定期体检和关注身体异常信号,有助于早期发现。规范治疗是提高卵巢癌患者生存率的关键。

-

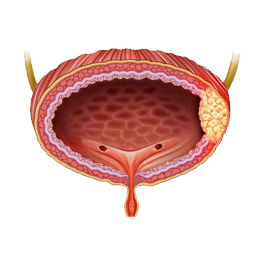

膀胱癌是泌尿系统常见的恶性肿瘤之一,发病率在男性中显著高于女性,是泌尿系统肿瘤中最为常见的一种。膀胱癌的早期发现和治疗对患者的预后至关重要。

-

舌癌是口腔颌面部常见的恶性肿瘤,男性发病率高于女性,98%以上为鳞状细胞癌,尤其在舌前2/3部位。腺癌较少见,多发于舌根部;舌根部有时也会出现淋巴上皮癌和未分化癌。

-

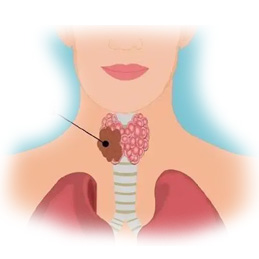

甲状腺癌是最常见的甲状腺恶性肿瘤,占全身恶性肿瘤的约1%。其恶性程度因病理类型而异。女性发病率较高,症状主要表现为甲状腺肿块或结节。